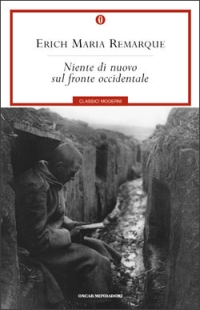

In “Niente di nuovo sul fronte occidentale” di Erich Maria Remarque, che appena diciottenne aveva partecipato alla Grande Guerra rimanendovi ferito, la tragica esperienza personale dell’autore, diventa simbolo di “una generazione distrutta dalla guerra anche se sfuggita alle bombe”.

In “Niente di nuovo sul fronte occidentale” di Erich Maria Remarque, che appena diciottenne aveva partecipato alla Grande Guerra rimanendovi ferito, la tragica esperienza personale dell’autore, diventa simbolo di “una generazione distrutta dalla guerra anche se sfuggita alle bombe”.

Remarque denuncia le cause del conflitto come conseguenze di una politica aggressiva; ancor di più si scaglia contro l’educazione faziosa e corruttrice che i giovani hanno ricevuto nelle scuole. Paradigmatiche a tal riguardo le figure del professore che incita gli allievi ad arruolarsi attraverso una smaccata retorica militarista e il sergente che li addestra prima dell’esperienza diretta con il fronte. Anche a loro lo scrittore addebita la responsabilità del destino funesto e della perdita di coscienza di quei giovani.

“Fuoco tambureggiante, fuoco d’interdizione, cortina di fuoco, bombarde, gas, tanks, mitragliatrici, bombe a mano: sono parole, parole, ma abbracciano tutto l’orrore del mondo”.

Precipitati all’improvviso nell’esperienza della guerra, alcuni giovani tedeschi ne scoprono tutto l’orrore. La guerra non è una questione di orgoglio e di eroismo. La guerra è un inferno senza ritorno: anche se da quel baratro si riuscirà a risalire verso la luce, la vita ne sarà comunque compromessa. Il protagonista del racconto è il soldato Paul Bäumer, di umile estrazione sociale e ragazzo dal cuore puro. Egli assurge “al ruolo di giudice simbolico di una situazione storica vissuta, senza possibilità di rivolta, dal popolo. I suoi compagni di guerra sono osservati in tutte le manifestazioni, debolezze, tentazioni e sussulti che il fronte impone anche agli uomini più corazzati”. Paul morirà, proprio alla fine della guerra, in un giorno placido, quel giorno era stato annotato: "Niente di nuovo sul fronte occidentale".

L’autore sceglie una prosa oggettiva, lasciando che il lettore rilevi dai fatti un’interpretazione autentica, lontana dalla parzialità dei commenti personali. A scene caratterizzate da un crudo realismo si alternano momenti commoventi nel ricordo della pace di un tempo. In questo modo la polemica antimilitarista “non riaffiora nei termini metafisici cari agli espressionisti, ma secondo lo stile distaccato della Neue Sachlichkeit (“Nuova oggettività”)”.

Elemento costante dell’opera di Remarque è il richiamo alla responsabilità morale degli uomini. Nella guerra si vive un disorientamento morale devastante: “Andando avanti diventiamo belve, poiché solo in tal modo sentiamo di poterci salvare. Vogliamo vivere a ogni costo, e perciò non possiamo ingombrarci di sentimenti, che, decorativi in tempo di pace, sarebbero quasi assolutamente fuori luogo”.

“L’orrore del fronte sparisce quando gli voltiamo le spalle: ne parliamo con freddure volgari e rabbiose: anche quando uno muore, usiamo un’espressione triviale; e così tutto. È un modo come un altro di non impazzire”.

Il corpo potrà essere ferito, ma la coscienza, sebbene lacerata, troverà in sé la forza, il bisogno di amore supererà anche l’esperienza più tragica. “Non sono mai stato tanto attaccato alla vita”, scriverà Ungaretti, vegliando il cadavere di un commilitone. Un inno alla vita, alla forza morale dell’uomo. Nell’esperienza più feroce o si soccombe privandosi della vita stessa o si trova il coraggio per sopravvivere.

Il romanzo raggiunge la Spannung, la massima tensione morale, quando Paul Bäumer, rifugiatosi nel cratere prodotto da una granata, pugnala un soldato francese, partecipando angosciato alla sua morte. “Compagno –gli dice- io non volevo ucciderti. Se tu saltassi un’altra volta qua dentro io non ti ucciderei…Ma prima tu eri per me solo un’idea, una formula di concetti nel mio cervello, che determinava quella risoluzione. Io ho pugnalato codesta formula. Soltanto ora vedo che sei un uomo come me...Perdonami, compagno!”.

“Allora, a che scopo la guerra?” domanda il soldato Katzinski. L’altro alza le spalle: “Ci deve essere gente a cui la guerra giova”.

Commenta

Commenti