Non ricordo con esattezza il momento del primo incontro con “Qohèlet”, libro sapienziale dell’Antico Testamento. Ma ciò che non dimentico è la rilettura nella traduzione di Ceronetti: le parole sembrano sgorgare da una fonte edenica, inondano l’anima, la mondano e la turbano.

Non ricordo con esattezza il momento del primo incontro con “Qohèlet”, libro sapienziale dell’Antico Testamento. Ma ciò che non dimentico è la rilettura nella traduzione di Ceronetti: le parole sembrano sgorgare da una fonte edenica, inondano l’anima, la mondano e la turbano.

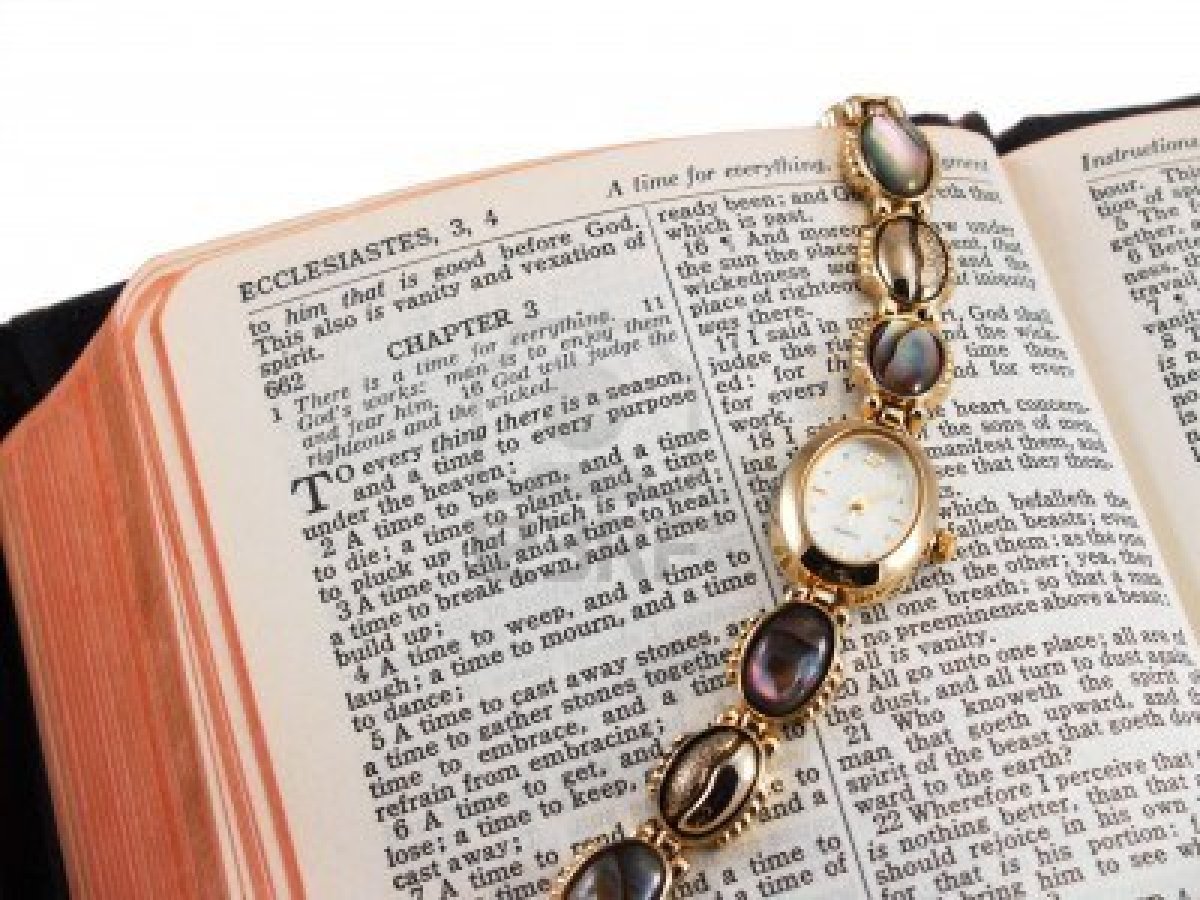

L’”Ecclesiaste” è un libro drammatico e carismatico che riflette sulla vanità delle cose umane non attraverso un ragionamento ordinato, ma con sentenze, osservazioni, ripensamenti e aggiunte. Risale ad alcuni secoli prima di Cristo (tra il III e il II secolo a. C.), ma è impossibile leggerlo senza posare lo sguardo sulle nostre città, dove tutti ci affanniamo, come piccole formiche, pensando che il nostro breve passaggio sia necessario.

Le parole di “Qohélet” devono essere lette ad alta voce, tanto da diventare noi stessi la proiezione di una grandezza che si misuri con l’infinito.

Scandire le parole a voce alta, assaporando con estrema calma ogni sillaba, “lasciando scivolare le labiali con voluttà”. L’emozione di questa lettura è quasi insostenibile come “un graffio sugli occhi provocato da un fulmineo, abbacinante incontro con Dio”.

A tutto quel che accade sotto il sole

un senso l’uomo non riesce a dare.

Lì sopra gli uomini si affaticano

Senza poter trovare

E il sapiente che dice di sapere

Neppure lui ha trovato

In queste parole c’è tutto lo strazio provato nella ricerca del fondamento assoluto dell’esistenza: “il significato della vita si riduce alla disperazione del significato della vita” (P. Tillich).

L’opera è composita e il lettore è quasi frastornato. C’è una parte, però, che ho amato in particolare, quella più romantica: “Meglio essere in due che uno solo, perché due hanno un miglior compenso nella fatica. Infatti, se vengono a cadere, l'uno rialza l'altro. Guai invece a chi è solo: se cade, non ha nessuno che lo rialzi. Inoltre, se due dormono insieme, si possono riscaldare; ma uno solo come fa a riscaldarsi?”.

Non c’è mediazione tra il lettore del libro e Dio: c’è un grande vuoto che smarrisce e atterrisce, però ha contemporaneamente un richiamo fascinoso.

Si legge nell’Ecclesiaste che Dio ha creato il mondo “perché l’uomo non trovi nessuna traccia di lui”.

Questa è la disperazione della fede, questo è il coraggio di esistere. Si intuisce però che Cristo ha poi sanato quel vuoto, con lui “l’immagine dell’assoluto diventerà amica, e gli uomini saranno riscattati dalla loro solitudine astrale”.

Commenta

Commenti