In una notte misteriosa, la prima Notte Bianca di Roma, quella tra il 27 e 28 settembre del 2003, quando la Città eterna fu colpita da un improvviso black out, assaporai il gusto di vedere il mondo da “sdraiata”. Da questa posizione, su morbidi e candidi materassi, ebbi il privilegio di osservare gli splendidi affreschi di Annibale Carracci dentro Palazzo Farnese. Da sdraiata quegli affreschi apparvero ancora più splendenti. Apparvero vivi.

In una notte misteriosa, la prima Notte Bianca di Roma, quella tra il 27 e 28 settembre del 2003, quando la Città eterna fu colpita da un improvviso black out, assaporai il gusto di vedere il mondo da “sdraiata”. Da questa posizione, su morbidi e candidi materassi, ebbi il privilegio di osservare gli splendidi affreschi di Annibale Carracci dentro Palazzo Farnese. Da sdraiata quegli affreschi apparvero ancora più splendenti. Apparvero vivi.

La posizione orizzontale aveva favorito una lettura diversa della situazione: il mondo si mostrò più affascinante, in quella posizione la bellezza dell’arte divenne un tutt’uno con la mia persona e la realtà assunse contorni inusuali.

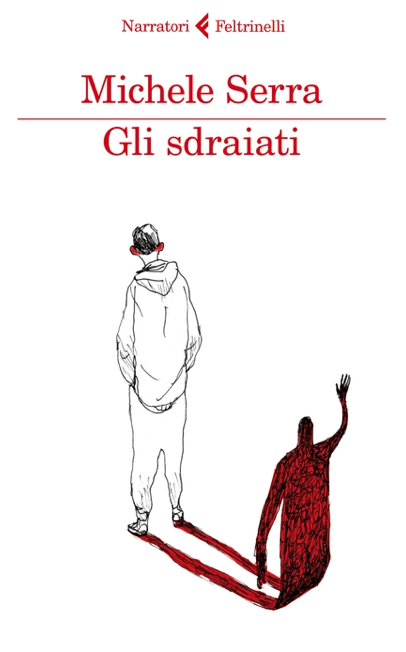

Il caso letterario dell’anno è il romanzo di Michele Serra “Gli sdraiati”, edito da Feltrinelli, toccante e divertente monologo di un padre a un figlio adolescente. Un figlio che vive sdraiato, si sveglia quando per tutti gli altri si avvicina l’ora di cena, senza un ritmo naturale, fuori dalla regolare alternanza buio-luce, assaporando così il gusto di interpretare la vita in un modo estraneo agli adulti o che gli stessi adulti rifiutano.

Sempre connessi a quella che credono essere la realtà, “gli sdraiati” sono disconnessi dai propri sogni, che restano immaginari, pensati, pura potenza non trasformata in atto. Perché per i sogni non c’è tempo: guai a liberare per un attimo la testa dalla musica e dalla confusione, per riassaporare il silenzio. Il silenzio fa paura, perché invita al pensiero. E quanta paura c’è in quella testa libera da ogni distrazione! Essi appartengono a “una tribù modello nell'ingranaggio della dittatura dei consumi”, sono diventati infatti “il sogno di ogni gerarca o funzionario della presente dittatura, che per tenere in piedi le sue mura deliranti ha bisogno che ognuno bruci più di quanto lo scalda, mangi più di quanto lo nutre, illumini più di quanto può vedere, fumi più di quanto può fumare, compri più di quanto lo soddisfa”.

Attraverso una scrittura disinvolta e frizzante, Serra esamina la distanza che lo separa dal figlio, con il quale non riesce a condividere delle esperienze da lui ritenute fondamentali, fra cui l’ascesa al Colle della Nasca (che diventa il tormentone del libro, rendendo patetica la figura del padre), la vendemmia del Nebbiolo, la cura del mondo. “Quasi ogni genitore, credo, ha sofferto la difficoltà di condividere con i figli qualcosa di meno ovvio del mantenimento economico, della protezione adulta. Ma tornerai mai per tuo conto, nella tua vita, con una donna, un amico, qualcuno, in Langa a fine settembre? Voglio dire: nascosto dietro il tuo muro, e guardandoti bene dal farmelo capire, tu cogli almeno qualcosa, della mia vita?”.

Abbattere quel muro è assai difficoltoso e lo scrittore dichiara amaramente di non possedere le qualità necessarie: l’autorevolezza, la fermezza, la severità. “Le volte che tento di riportare ordine, sottolineare regole, sento di avere il tono incerto dell’improvvisatore, non il tono autorevole di chi è sicuro del proprio ruolo. Sento di sembrare uno che si è ricordato all’improvviso, costretto dall’emergenza, che avrebbe avuto il compito di governare. E non lo ha fatto”.

Nel corso della narrazione Serra presenta il progetto di un libro di cui si sta occupando da anni, ma che non concluderà mai, la “Grande guerra finale”, in cui si narra la battaglia definitiva dei vecchi contro i giovani, con la vittoria scontata di questi ultimi: “Siete voi ragazzi a dover vincere la guerra. La bellezza deve vincere la guerra. La natura deve vincere la guerra. La vita deve vincere la guerra”.

Nella conclusione del libro c’è l’amara constatazione che non si possa chiedere a un figlio di desiderare le stesse cose amate da noi, di compiere il nostro stesso percorso, di essere i nostri cloni. “Dopotutto siete arrivati in un mondo che ha già esaurito ogni esperienza, digerito ogni cibo, cantato ogni canzone, letto e scritto ogni libro, combattuto ogni guerra, compiuto ogni viaggio, arredato ogni casa, inventato e poi smontato ogni idea…e pretendere, in questo mondo usato, di sentirvi esclamare “Che bello!”, di vedervi proseguire entusiasti lungo strade già consumate da milioni di passi, questo no, non ce lo volete –potete, dovete- concedere”.

Nel cammino su per il colle della Nasca, che finalmente trova compimento, c’è l’emblema del cammino della vita: il padre, che si sta pentendo della fatica inflitta al figlio resta indietro. Il figlio, fragile fisicamente, con un abbigliamento inadatto, è già in alto e si muove spedito, sicuro, compiaciuto. Il padre può finalmente invecchiare felice.

Una volta sollevati, “gli sdraiati” raccontano una realtà meravigliosa vista dal basso. In poco tempo la dimenticheranno, come abbiamo già fatto noi. Vorrei tanto rivedere gli affreschi di Carracci con gli occhi di una “sdraiata”. Ma non sarà più possibile. “Nessun uomo può bagnarsi nello stesso fiume per due volte, perché né l'uomo né le acque del fiume sono gli stessi” (Eraclito).

Commenta

Commenti