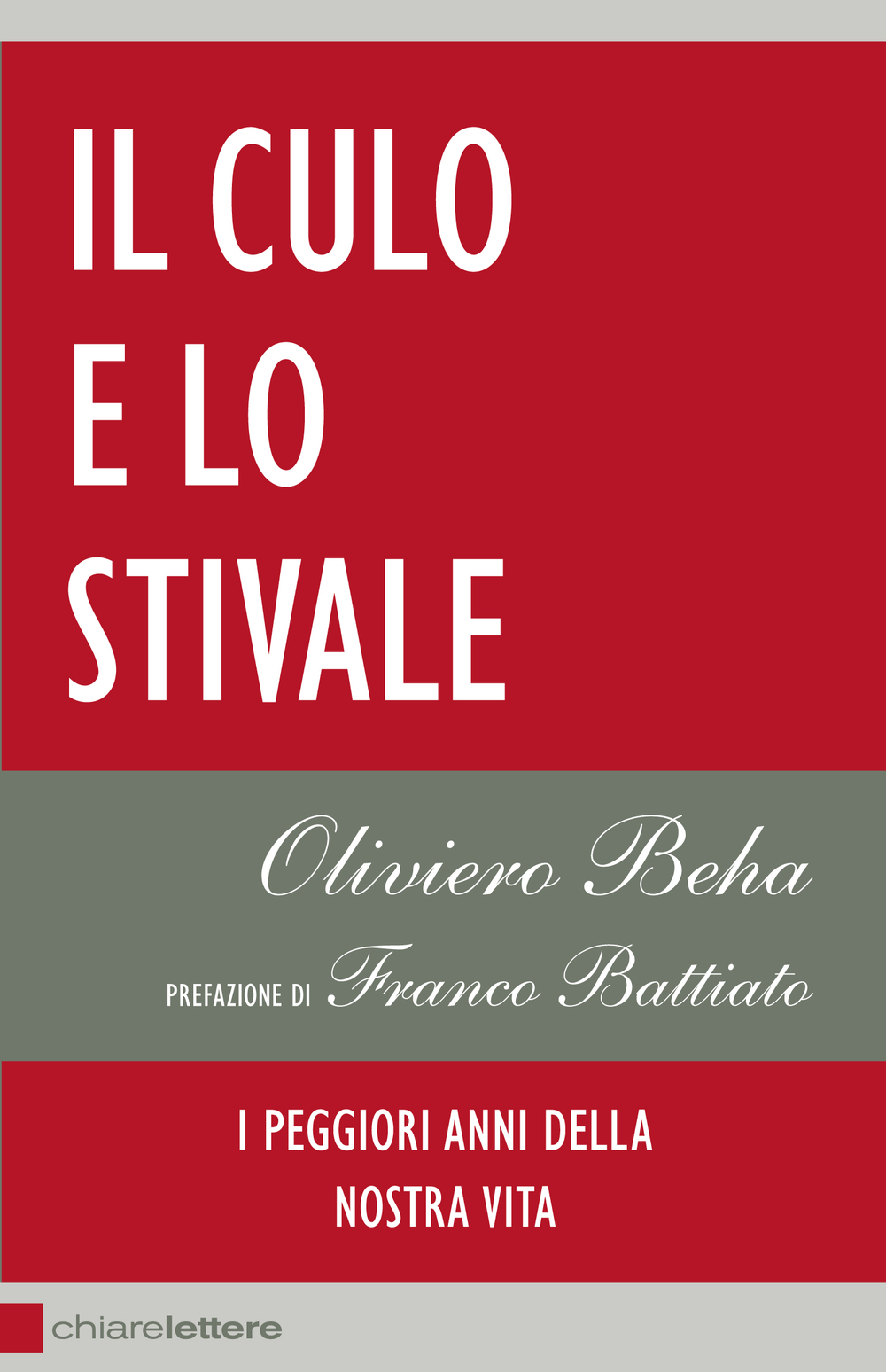

L’ultimo libro del giornalista Olivero Beha “Il culo e lo stivale”, edito da Chiarelettere, ha un titolo provocatorio. L’autore stesso ci dà conto della sua scelta: “Il culo perché in quest’epoca è diventata parola di uso comune, quotidiano. Perché siamo circondati da facce da culo. E perché l’Italia è finita in un cul de sac”. Una volta la parola “culo” era bandita dalle conversazioni.

Oggi, invece, si usa a scopo di sfogo dialettico (il famoso “vaffa”) o in modo apotropaico (“in culo alla balena”). Inoltre di culi è pieno l’etere: come dimenticare il “culo flaccido” di Berlusconi, che la Minetti aveva però dovuto a lungo leccare (letteralmente) prima di denunciarne la senile decadenza? Oppure il tonico culetto di Pippa MIddleton? O ancora l’apostrofe del nostro ex Presidente del Consiglio alla Cancelliera Angela Merkel “culona inchiavabile”? Il culo è un’immagine pervasiva nei media come nella società.

Il libro si presenta come “un abbozzo per un manuale di deberlusconizzazione dell’Italia”, ma non rappresenta soltanto una condanna tout court del Caimano. Infatti essa si estende ai cittadini italiani e ai suoi psuedo-avversari, D’Alema e Veltroni in particolare, rei di avere “mal dissimulato la loro voglia di essere Berlusconi”. Pertanto in Italia “ha vinto sempre chi doveva vincere anche quando perdeva, in una partita con regole alterate che fanno sorridere se abbinate astrattamente a voci nobilissime come libertà e democrazia”.

E poi ci sono i cittadini che vivono senza avere più memoria, nell’incultura generale, in un pericolosissimo “buco culturale” che si traduce in assenza di senso critico. Essi imitano “modelli di denaro e successo” illusori.

Purtroppo l’Italia “è ancora un paese all’insegna del berlusconismo, come stile di vita e scala di valori o disvalori”: lo è nella rappresentazione del potere, nella propria classe dirigente, nella politica guidata da Berlusconi stesso o da “coloro che ufficialmente gli sono avversari”.

Tuttavia accanto a questa Italia, ne esiste un’altra “minima, infinitesimale o in crescita, per raggiunti livelli di saturazione o disperazione”, che si sente “straniera” e ha nostalgia di un’Italia “migliore, certamente più povera ma non più misera di quella di oggi”, ma che rifiuta l’ipotesi dell’espatrio o dell’esilio volontario.

Questi italiani sono quelli che “non si riconoscono in una società sempre più violenta, più barbara o imbarbarita”, che rifiuta inoltre l’idea che nessuno sia più responsabile di nulla. Dunque dai comportamenti responsabili occorre ripartire.

Maria Cristina Marroni

Commenta

Commenti